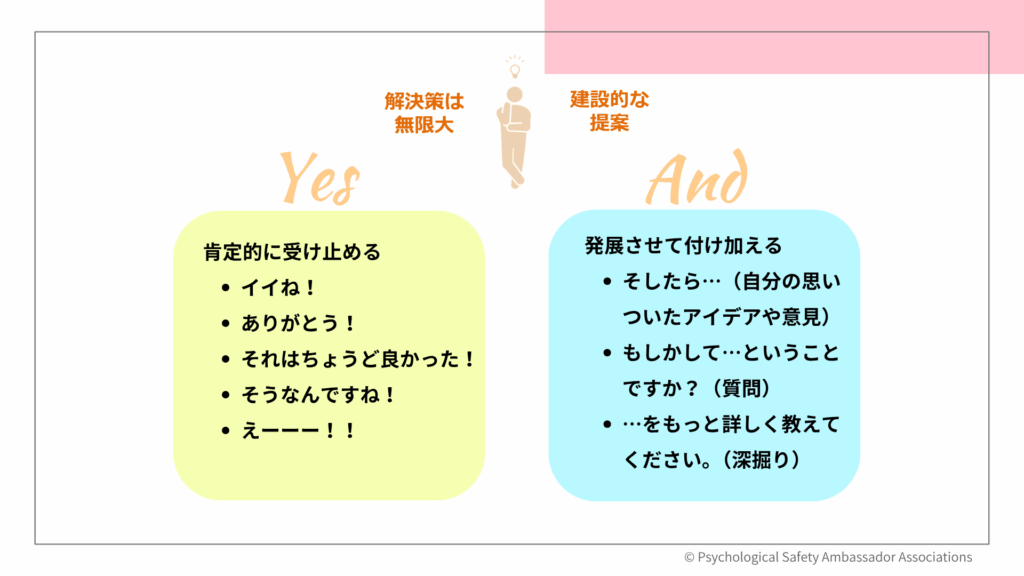

Yes, And

『Yes, And』という考え方

インプロ(即興演劇)において大切にされている考え方のひとつに、『Yes, And』 という精神や技術があります。

これは、相手の意見や考えをまず肯定的に受け入れ、そこから新たなアイデアや意見を付け加えて返すという、コミュニケーションと発想の手法です。

「受け止める」と「受け入れる」の違い

「肯定的に受け入れる」という表現は、即興演劇においてよく使われます。一方で、一般的な傾聴スキルの文脈では「肯定的に受け止める」と言うことが多いかもしれません。

では、なぜ「受け止める」ではなく「受け入れる」なのでしょうか?

それは、単に相手の話を聞くだけでなく、相手の立場や状況に成りきり、そこから生まれる可能性を一緒に考える姿勢を意味しているからです。

「Yes, But」の限界

「肯定的に受け止める」だけでは、「Yes, but(イエス・バット)」という形のコミュニケーションになりがちです。

「Yes, but」とは、一度は肯定するふりをして、結局は自分の意見を伝えて終わるというやり方。これは、表面上の共感にとどまり、本当の意味での共創的な対話にはつながりません。

「Yes, And」は共創の基盤

一方で「Yes, And」は、「相手も自分も正解を知らない」前提で、一緒に未知の解決策を探るコミュニケーション手法です。

これは、共創的な関係性を築くうえで、非常に重要な考え方であり、精神でもあります。

固定化された価値観が可能性を狭める

大人になり、仕事の経験を積むほど、どうしても自分の考えや価値観が固定されやすくなります。

その結果、相手の意見から発想を広げたり、新しい可能性を探ることが難しくなってしまうのです。

「心理的安全性」が失われる会議

「心理的安全性」が損なわれている場面の典型例が、会議でのアイデア出しです。

たとえば、リーダーがこう言うとします。

「今日は無礼講だから、思いついたことを何でも言っていいよ。ブレストしよう!」

しかし、いざメンバーが発言すると——

- 「それは無理だな」

- 「それは無駄だ」

- 「それは難しい」

このように、「無理」「無駄」「難しい」といった否定から入る返答が続くと、いわゆる「三無(さんむ)」が発生します。

さらに、

- 「予算がない」

- 「前例がない」

といった言葉が追い打ちをかけ、発言意欲はどんどん削がれていきます。

ついには会議の参加者は、

- 「もう会議で発言するのはやめよう」

- 「もう発言しないことに決めた」

という考えになった。という話を研修やワークショップのなかでよく耳にします。

このようにして、「発言しない方が安全だ」という刷り込みが生まれ、心理的安全性はさらに損なわれていきます。

Yes, Andで「心理的安全性」を醸成する

一方で、同じアイデア出しの場面において、

『それイイね! そしたらこんなこともできるかも』

『言ってくれてありがとう!!その発想はなかった!』

『おー!!そしたらこうしてみるのはどうかな?』

のように肯定的に受け止めて、意見を付け加えるYes, Andのコミュニケーションを心がけることで発言しやすい雰囲気に繋がります。

「Yes, And」を実践する第一歩として、

まずは会話の最初の一言を“肯定的なフレーズ”で始めてみることにチャレンジしてみませんか?という提案をしています。

会話の出だしを肯定から入ることで、自然と自分の意見や考えを一旦脇に置き、相手の話にしっかり耳を傾ける姿勢が育まれていきます。