応用インプロで心理的安全性を育む

当協会では、心理的安全性を高める手法の一つとして、応用インプロ手法を取り入れています。

応用インプロとは?

「応用インプロ」とは、即興演劇(インプロ)や即興コメディにおける技術・精神・エクササイズ(インプロゲーム)など、インプロから得られる知見をビジネス・教育・医療など幅広い分野に応用する取り組みです。

インプロ(即興)とは?

「インプロ(impro)」は、英語の improvisation(インプロヴィゼーション) の略で、「即興」を意味します。

演劇・音楽・ダンス・お笑いなどで広く使われている言葉です。

一般的な演劇は、台本を使い、リハーサルを重ねて上演されます。一方インプロでは、打ち合わせや台本なしで、その場のやり取りから会話や動き、ストーリーを即興で創り上げていくのが特徴です。

インプロの歴史と広がり

インプロの起源は古く、古代ギリシャやインドの宗教儀式にまでさかのぼるとされています。

16世紀のイタリアでは、「コメディア・デラルテ」という即興喜劇が流行し、その後約300年にわたりヨーロッパで盛んに演じられ、演劇文化に大きな影響を与えました。

20世紀以降、インプロはアメリカ・イギリス・カナダを中心に広まり、教育や演劇のトレーニング手法として体系化されていきました。近年では、ビジネス領域においても注目されており、スターバックス、マイクロソフト、ピクサーといった企業が社員研修にインプロを積極的に活用しています。

インプロゲームとは?

インプロには、「インプロゲーム」と呼ばれるエクササイズが多数存在します。もともとは俳優の訓練として生まれましたが、現在では自閉症の子ども向けプログラムなども開発され、世界中でさまざまな目的で活用されています。

現在、世界で知られているインプロゲームは数百種類以上あるといわれており、当協会ではその中から心理的安全性の向上に役立つ厳選されたエクササイズをワークショップで実践的に学ぶことができます。

心理的安全性アンバサダー認定ワークショップ

当協会が実施する研修やワークショップでは、インプロゲームを通じて、チームや職場における心理的安全性の醸成に欠かせないコミュニケーションスキルやマインドセットを学びます。

ワークショップで得たインプロゲームを、実際のチームや教育現場などで実践することで、自然と心理的安全性が育まれる雰囲気を生み出すことができます。

研修風景はこちらからご覧ください

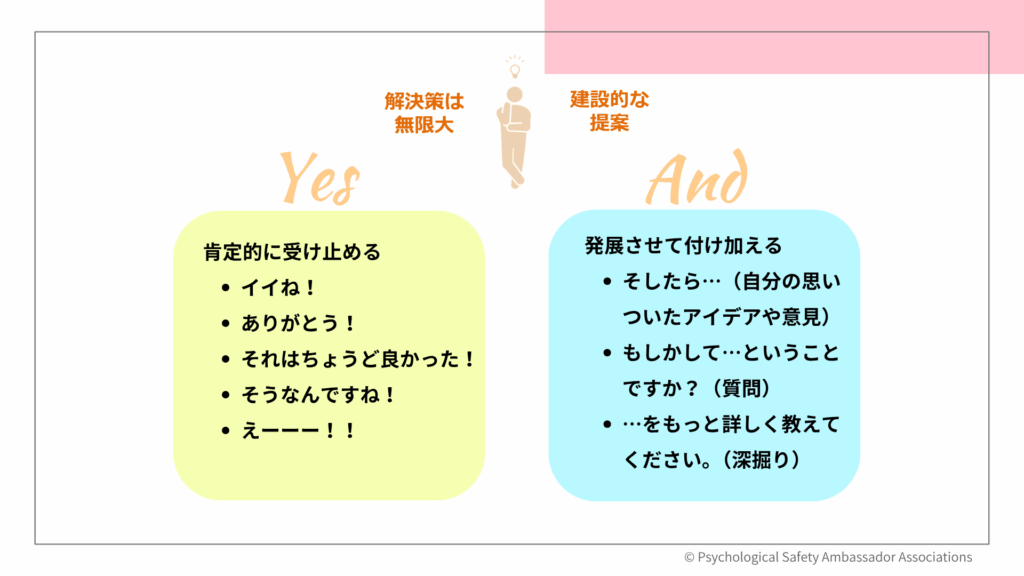

Yes, And

『Yes, And』という考え方

インプロ(即興演劇)において大切にされている考え方のひとつに、『Yes, And』 という精神や技術があります。

これは、相手の意見や考えをまず肯定的に受け入れ、そこから新たなアイデアや意見を付け加えて返すという、コミュニケーションと発想の手法です。

「受け止める」と「受け入れる」の違い

「肯定的に受け入れる」という表現は、即興演劇においてよく使われます。一方で、一般的な傾聴スキルの文脈では「肯定的に受け止める」と言うことが多いかもしれません。

では、なぜ「受け止める」ではなく「受け入れる」なのでしょうか?

それは、単に相手の話を聞くだけでなく、相手の立場や状況に成りきり、そこから生まれる可能性を一緒に考える姿勢を意味しているからです。

「Yes, But」の限界

「肯定的に受け止める」だけでは、「Yes, but(イエス・バット)」という形のコミュニケーションになりがちです。

「Yes, but」とは、一度は肯定するふりをして、結局は自分の意見を伝えて終わるというやり方。これは、表面上の共感にとどまり、本当の意味での共創的な対話にはつながりません。

「Yes, And」は共創の基盤

一方で「Yes, And」は、「相手も自分も正解を知らない」前提で、一緒に未知の解決策を探るコミュニケーション手法です。

これは、共創的な関係性を築くうえで、非常に重要な考え方であり、精神でもあります。

固定化された価値観が可能性を狭める

大人になり、仕事の経験を積むほど、どうしても自分の考えや価値観が固定されやすくなります。

その結果、相手の意見から発想を広げたり、新しい可能性を探ることが難しくなってしまうのです。

「心理的安全性」が失われる会議

「心理的安全性」が損なわれている場面の典型例が、会議でのアイデア出しです。

たとえば、リーダーがこう言うとします。

「今日は無礼講だから、思いついたことを何でも言っていいよ。ブレストしよう!」

しかし、いざメンバーが発言すると——

- 「それは無理だな」

- 「それは無駄だ」

- 「それは難しい」

このように、「無理」「無駄」「難しい」といった否定から入る返答が続くと、いわゆる「三無(さんむ)」が発生します。

さらに、

- 「予算がない」

- 「前例がない」

といった言葉が追い打ちをかけ、発言意欲はどんどん削がれていきます。

ついには会議の参加者は、

- 「もう会議で発言するのはやめよう」

- 「もう発言しないことに決めた」

という考えになった。という話を研修やワークショップのなかでよく耳にします。

このようにして、「発言しない方が安全だ」という刷り込みが生まれ、心理的安全性はさらに損なわれていきます。

Yes, Andで「心理的安全性」を醸成する

一方で、同じアイデア出しの場面において、

『それイイね! そしたらこんなこともできるかも』

『言ってくれてありがとう!!その発想はなかった!』

『おー!!そしたらこうしてみるのはどうかな?』

のように肯定的に受け止めて、意見を付け加えるYes, Andのコミュニケーションを心がけることで発言しやすい雰囲気に繋がります。

「Yes, And」を実践する第一歩として、

まずは会話の最初の一言を“肯定的なフレーズ”で始めてみることにチャレンジしてみませんか?という提案をしています。

会話の出だしを肯定から入ることで、自然と自分の意見や考えを一旦脇に置き、相手の話にしっかり耳を傾ける姿勢が育まれていきます。

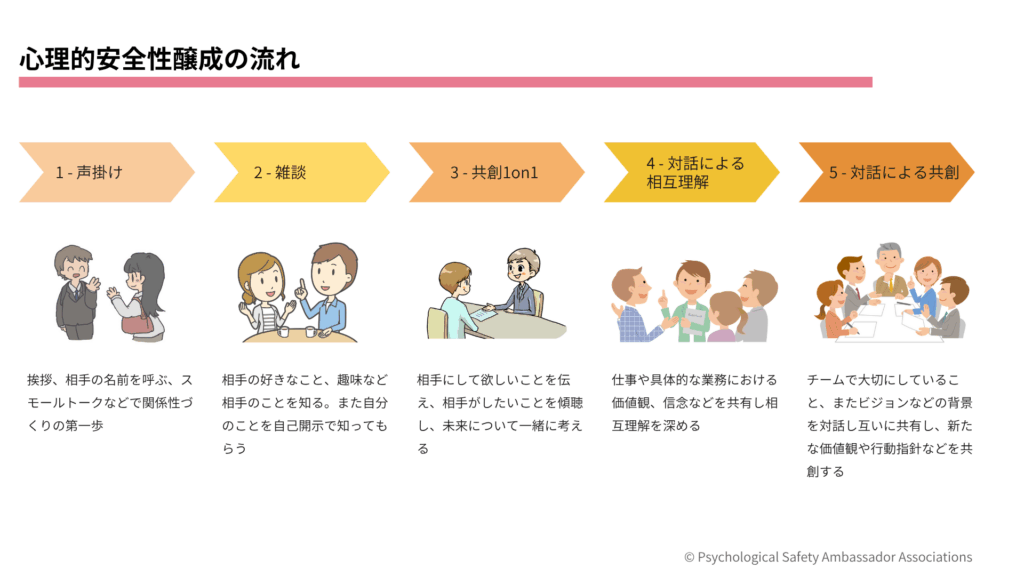

関係性づくり

心理的安全性を高めるうえで、チーム内の関係性づくりは非常に重要な要素です。

実際に、心理的安全性アンバサダーメンバーへのインタビューを重ねるなかで分かってきたのは、心理的安全性を醸成できるリーダーは、チームメンバーとの信頼関係の構築に力を注いでいるということでした。

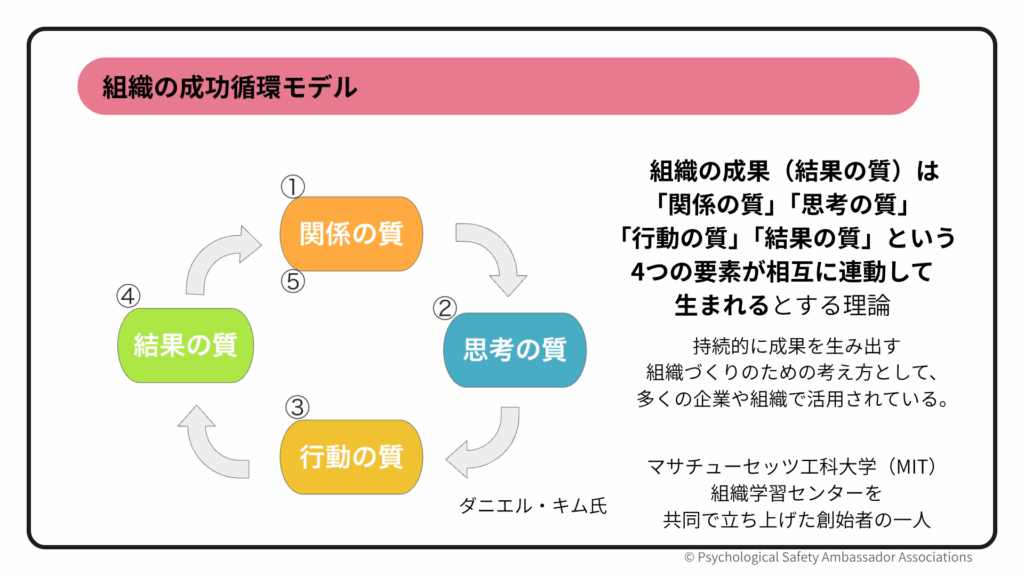

組織の成功循環モデルとは?

「組織の成功循環モデル」という理論があります。

これは、マサチューセッツ工科大学(MIT)元教授のダニエル・キム氏によって提唱されたもので、持続的に成果を生み出す組織をつくるための考え方です。

一般的にチームの目標を達成するためには、「結果の質」を重視しがちですが、このモデルでは、まず「関係の質」を高めることが最も重要だとされています。

雑談と声かけが心理的安全性の土台になる?

心理的安全性アンバサダーのなかには、チーム内の関係性づくりを起点に心理的安全性を醸成し、定着率の向上につなげたメンバーがいます。

彼らが口をそろえて大切だと語るのが、「声かけ」や「雑談」といった日常のちょっとしたコミュニケーションです。

たとえば、就業前のタイミングでメンバーに声をかけることで接点を増やし、スモールトークを通してその人の趣味や関心を知ることができます。そうした対話を通じて、その日の体調や心の状態を察するきっかけにもなります。

雑談がもたらす効果?

雑談では、相手の「好きなこと」を自然に聞くことで、その人の趣味嗜好や価値観のヒントを得ることができます。

また、自分のことを少しずつ開示することで、「自分を知ってもらう」「話題のきっかけを提供する」といった効果もあり、双方向の信頼関係が生まれやすくなります。

会話を深めていくと、たとえば、

- 「家族との時間を大切にしている」

- 「一人でゆっくり過ごす時間が好き」

- 「仲間とワイワイ集まるのが楽しい」

など、その人が大事にしている価値観が少しずつ見えてきます。

こうした価値観を共有し、お互いに尊重することで、より良い関係性が築かれ、結果として心理的安全性の高い職場づくりへとつながっていきます。

共創的問題解決

チーム内に「共創的問題解決の場」を

私たちは、チームの中に共創的に問題を解決する場を設けることを推奨しています。

具体的には、

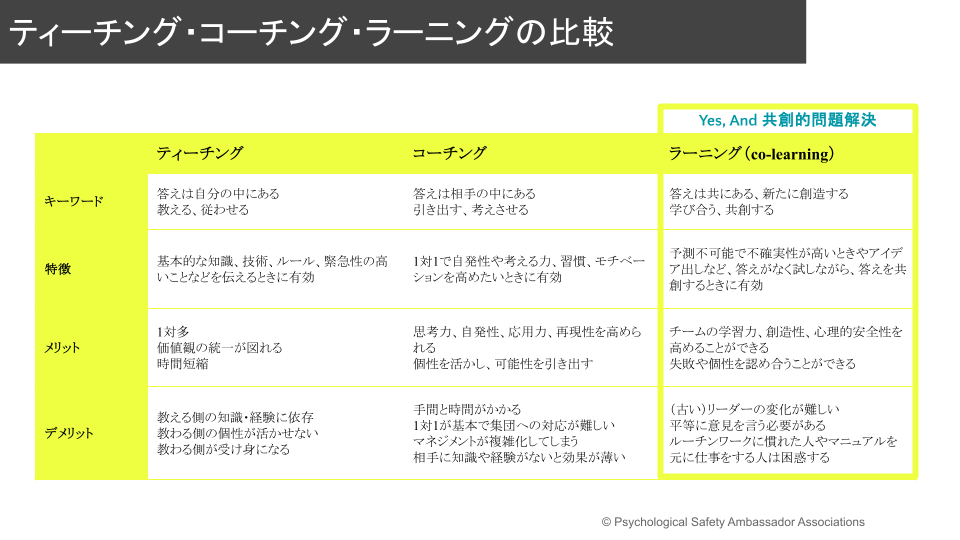

- ティーチング(Teaching):相手に知識や経験、ルールなどを伝える手法

- コーチング(Coaching):相手自身が目標や課題について内省し、考えを深める手法

これらに加えて、第三の手法として「共創的問題解決(ラーニング)」の考え方を取り入れてみませんか?というご提案をしています。

共創的問題解決とは、答えを誰かが与えるのではなく、チーム全員で考え、つくり出すプロセスです。

ティーチングやコーチングだけでは得られない、深い納得感と主体性を生み出すことができます。

共創による問題解決の場づくり

私たちは、自分の経験や答えを一方的に伝えるだけでなく、互いにアイデアや意見を出し合いながら、共創的に問題を解決する場を設けることを大切にしています。

実際に、心理的安全性アンバサダーの中には、自身が所属する課の中に複数のチームをつくり、チームメンバーが自ら目的達成のために考え行動できる仕組みを整えている方もいます。

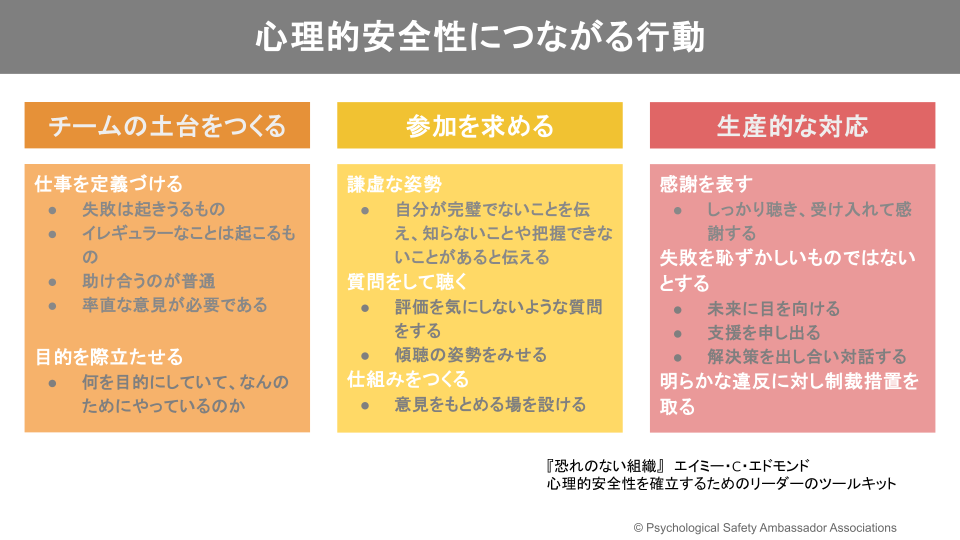

心理的安全性の第一人者であるハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・C・エドモンドソン教授は、著書『恐れのない組織』の中で、心理的安全性を高めるためのリーダーのツールキットとして次のようなことを挙げています:

- 意見を求める場を設けること

- 対話を通じて解決策を出し合うこと

こうしたアプローチこそが、チーム内に心理的安全性を根付かせ、自発的な行動と創造的な問題解決を促す鍵となります。

心理的安全性アンバサダー認定ワークショップでは、「共創」を体感できるエクササイズを取り入れながら、最終的には共創的な問題解決のプロセス(Step1〜Step3)に沿って、解決策を共に考える体験を行います。

失敗の種類と受け止め方

「失敗」とどう向き合うか

心理的安全性を醸成するうえで重要な要素のひとつが、

「失敗をチームとしてどう捉え、どう受け止めるか」という姿勢です。

失敗にはいくつかの種類があり、その種類によって適切な対応や受け止め方が異なります。

そのため、チーム内で失敗に対する考え方を共有し、対話することを私たちは推奨しています。

失敗には種類がある

心理的安全性の研究で知られるエイミー・C・エドモンドソン教授は、著書『チームが機能するとはどういうことか』の中で、失敗を以下の3つに分類しています。

▶防ぐことのできる失敗…十分に理解された領域でのプロセスからの逸脱。行動、スキル、あるいは支援の不足が原因で起きるのが普通である。

▶複雑な失敗…プロセスまたはシステムの故障。内在する不確実性によって起きる。そうした故障は、結果として起きる事故を防止できるタイミングで認識されるかもしれないし、認識されないかもしれない。

▶知的な失敗…失敗に終わった試み。意義ある実験の一部として起きるものであり、新しい貴重な情報やデータを提供する。

エイミー・C・エドモンドソン著「チームが機能するとはどういうことか」より引用

上記のように、失敗には種類があることを知ることが第一歩です。

そのうえで、チームで起きた失敗がどの種類に該当するのかを話し合い、どう対応していくのかをチームで決めておくことが大切です。

失敗を認め合えるチームへ

上図にもあるように、リーダーは以下のような関わり方を意識することが求められます。

- 「失敗は起こりうるもの」とチームに共有・認識させる

- 失敗を報告してくれたメンバーに感謝を伝える

- 過去を責めず、未来に目を向ける姿勢で、共に解決策を考える

心理的安全性アンバサダー認定ワークショップでは、

こうした失敗に対する考え方やチームでの向き合い方について、対話を通して深める実践的なセッションを行っています。

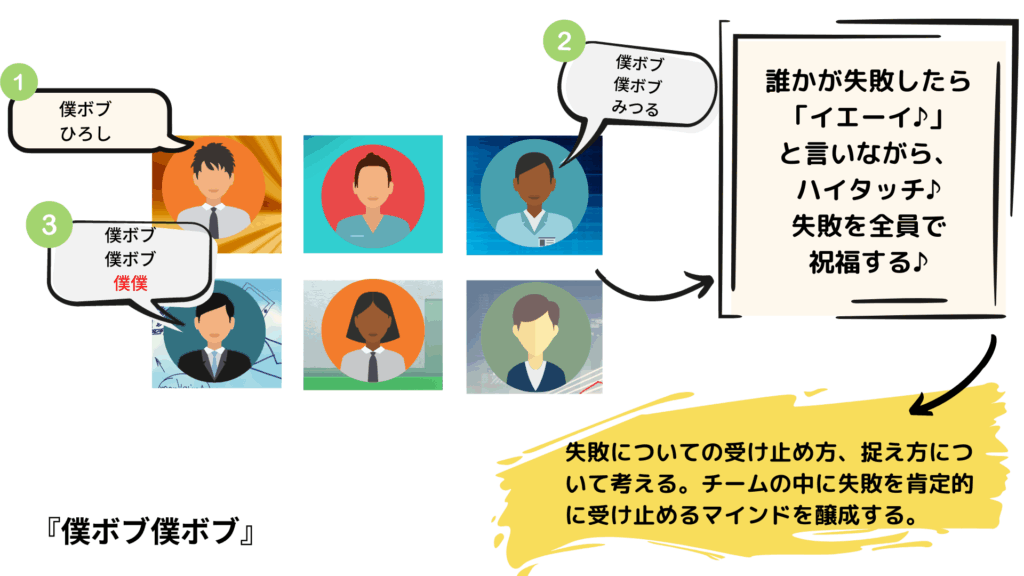

このエクササイズは、もともと「ミャンマーミャンマー」という早口言葉ゲームがベースになっています。

回数を重ねるごとに早口言葉のテンポが速くなり、噛んだり詰まったりするとアウト。

その“失敗”を肯定的に受け止めることを目的とした、とてもシンプルなエクササイズです。

一見簡単な内容ですが、実際に行ってみると…

- 噛んでしまったときに「すみません」と謝ってしまう

- 自分の失敗を明るくシェアできない

- 他の人の失敗を受け止めるのが難しい

…といった反応が見られることがあります。

これらの背景には共通して、

「失敗には悪いイメージがある」「失敗=してはいけないこと」という認識があることが多く、

また、失敗には種類があるという知識がないことも影響しています。

認知を変えるための一歩

ワークショップでは、まず「自分自身を知ること」からスタートします。

そしてこのエクササイズを通して、失敗の捉え方(認知)を少しずつ柔軟に変えていくことにチャレンジしていきます。

また、失敗を報告してくれた相手に感謝を伝えるというコミュニケーションエクササイズも行います。

これは業務の中でも取り入れやすく、実践的な内容となっています。

参加者はワークショップを通じて、日常に活かせる行動目標を立て、

現場で実践・振り返りを重ねることを目指します。

対話の場を設ける

心理的安全性を高めている企業の取り組みや、心理的安全性アンバサダーの実践・インタビューからわかってきたのは、チーム内で定期的に「対話の場」を設けることが、心理的安全性の醸成に大きく寄与するということです。

「対話」と聞くと、一対一の会話をイメージされる方が多いかもしれませんが、複数人(3~5人程度)で行うものも立派な対話の場に含まれます。

対話とは何か?

お互いの価値観や感情を開示し、認め合うこと

以下のような特徴があります:

- 正解を求めない

- 答えや意見をまとめようとしない

- ジャッジしない

- すべての意見を正解として受け止める

- 話題が拡散してもよい

- 曖昧さを許容する

心理的安全性プラクティショナー認定ワークショップでファシリテーターを務めるなかざわ りえさんは、企業やチームにこの「対話の場」を導入する支援をされており、心理的安全性の醸成に貢献されています。

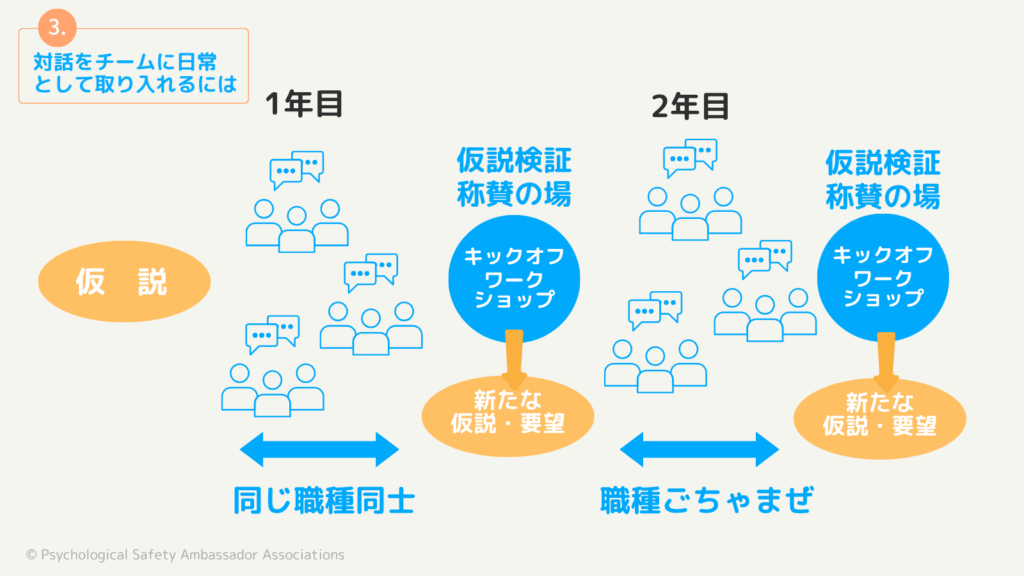

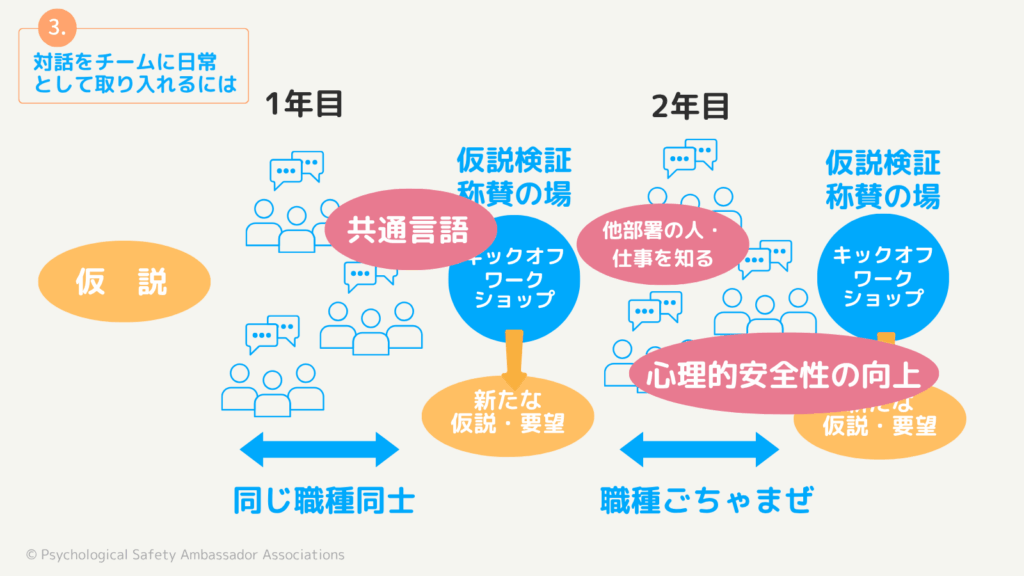

対話の日常化

なかざわ りえさんは、企業の中で「対話の場」を日常的に根づかせるためのサポートを行っています。

実際のサポート現場では、チームメンバーを3〜5人程度のグループに分け、月に一度のペースで対話の機会を設けています。さらに、3ヶ月に一度は「ハレの日」として、これまでの対話を全体で共有する時間を設けています。

はじめの一歩として、管理職や経営層との対話を重ねながら仮説を立て、対話のテーマを設定します。

1年目は、まず同じ職種ごとにキックオフ・ワークショップを実施。そこで生まれた新たな仮説や要望をもとに、対話の場を設計・実施していきます。

日常的な対話の定着に向けては、チーム単位で継続的に対話を行い、「ハレの日」にはその対話の内容を全体で共有します。

2年目からは、職種を横断した混合チームで同様の流れ(ワークショップ → 対話 → 仮説検証 → 賞賛の場)を繰り返しながら、組織全体に対話の文化を広げていきます。

対話を重ねるうちに、共通の言語が育まれ、他部署の人やその仕事についても理解が深まっていきます。

社内全体の動きや、メンバー一人ひとりの業務内容や価値観を知ることが、心理的安全性の向上につながっていきます。

ビジョンの共有

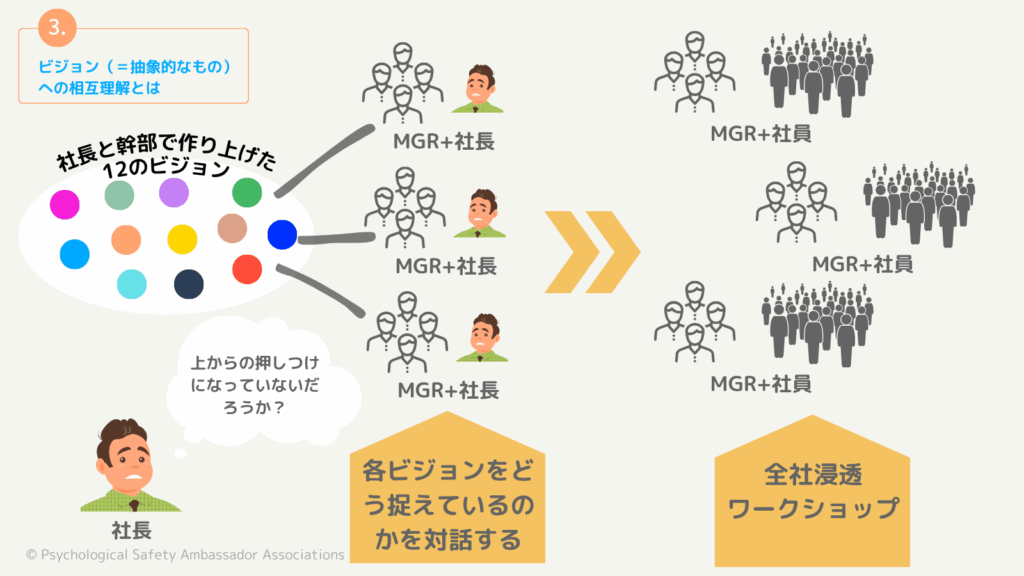

なかざわ りえさんの別の事例として、「ビジョンの共有」を対話を通じて実践した取り組みがあります。

「ビジョン」とひと口に言っても、未来像・展望・理想像・見通しなど、辞書を引くとさまざまな意味があります。経営層が思いを込めて決めたビジョンであっても、それが社員に語られることは少なく、たいていは一文で簡潔に伝えられるだけです。

そのため、社員にとってはビジョンが抽象的に感じられたり、人によって解釈がバラバラになることも少なくありません。

今回の事例では、まず社長と幹部が策定した12のビジョンについて、マネージャー(MGR)と社長が対話を通じて共有・議論しました。

その後、マネージャーと社員、さらに社長も加わるかたちで対話を重ねていきました。

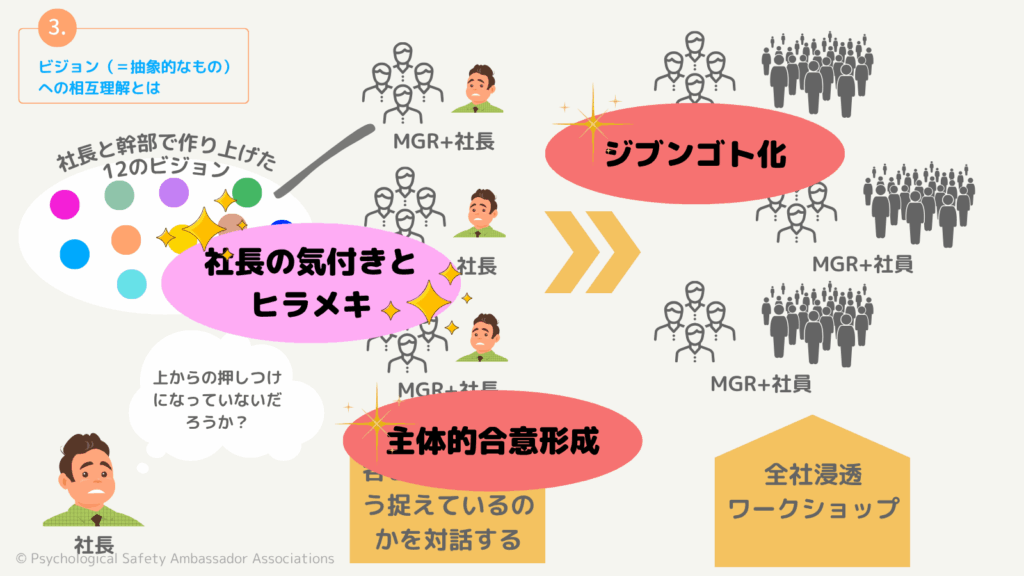

社長は、自身の当時の経験や思いを語り、それをマネージャー(MGR)や社員たちが初めて聞く中で、対話が重ねられていきました。

その対話を通じて、社長自身にも新たな気づきやひらめきが生まれ、マネージャーや社員にも主体的な合意形成が生まれていきました。

結果として、ビジョンが「ジブンゴト」として捉えられるようになり、一人ひとりが自分の言葉で考えるようになっていきました。

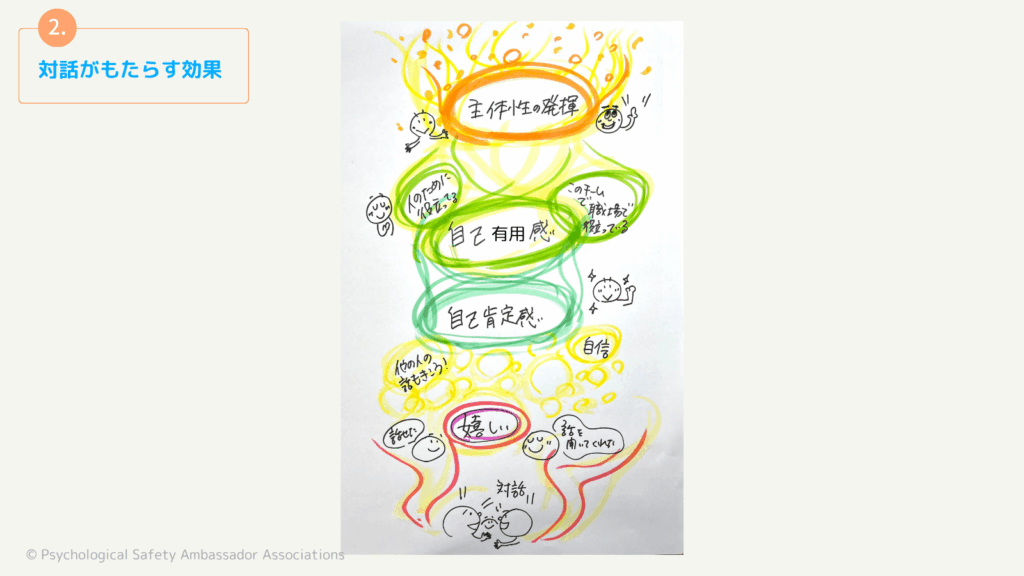

対話のもたらす効果

画:なかざわりえ

仕事や人生で大切にしていること、企業のミッション・ビジョン・バリューといったテーマについて対話を重ねていくと、多くの人が自分とは異なる多様な価値観に出会い、そこからさまざまな気づきを得ることができます。

その“ちがい”に触れることで視野が広がり、新たな考え方や価値観が生まれることもあります。

また、対話を通じてお互いの認識を確かめ合う中で、少しずつ“共通言語”が育まれていきます。

この共通言語が、今後のチームづくりや良好な関係性の土台となっていくのです。

対話を通じて、「自分の話を聴いてもらえて嬉しい」「楽しい」と感じるようになります。

すると、自然と「他の人の話も聴いてみよう」という気持ちが生まれ、対話がちょっとした自信につながっていきます。

このような積み重ねが、自己肯定感や自己有用感を育み、やがて主体性の発揮にもつながっていきます。

定期的に対話の時間を設けることは、簡単なことではありません。

しかし長い目で見ると、お互いを理解し、尊重し、サポートし合える関係性が築かれ、チーム全体の信頼関係が深まっていきます。

対話の場の見える化

さらに、対話を見える化し、対話の場を効果的に支援するための「対話ビジュアライゼーション講座」も開講しました。

今後は、実際に対話の場をつくれる人材を育成するための「対話クリエイター講座」の開講も予定しています。

当協会では、こうした「対話」を中心に据えた対話型心理的安全性研修も実施しています。

研修の詳細については、以下の「研修概要資料」からご覧いただけます。

研修概要資料は[こちら]からご覧ください。