対話の場を設ける

心理的安全性を高めている企業の取り組みや、心理的安全性アンバサダーの実践・インタビューからわかってきたのは、チーム内で定期的に「対話の場」を設けることが、心理的安全性の醸成に大きく寄与するということです。

「対話」と聞くと、一対一の会話をイメージされる方が多いかもしれませんが、複数人(3~5人程度)で行うものも立派な対話の場に含まれます。

対話とは何か?

お互いの価値観や感情を開示し、認め合うこと

以下のような特徴があります:

- 正解を求めない

- 答えや意見をまとめようとしない

- ジャッジしない

- すべての意見を正解として受け止める

- 話題が拡散してもよい

- 曖昧さを許容する

心理的安全性プラクティショナー認定ワークショップでファシリテーターを務めるなかざわ りえさんは、企業やチームにこの「対話の場」を導入する支援をされており、心理的安全性の醸成に貢献されています。

対話の日常化

なかざわ りえさんは、企業の中で「対話の場」を日常的に根づかせるためのサポートを行っています。

実際のサポート現場では、チームメンバーを3〜5人程度のグループに分け、月に一度のペースで対話の機会を設けています。さらに、3ヶ月に一度は「ハレの日」として、これまでの対話を全体で共有する時間を設けています。

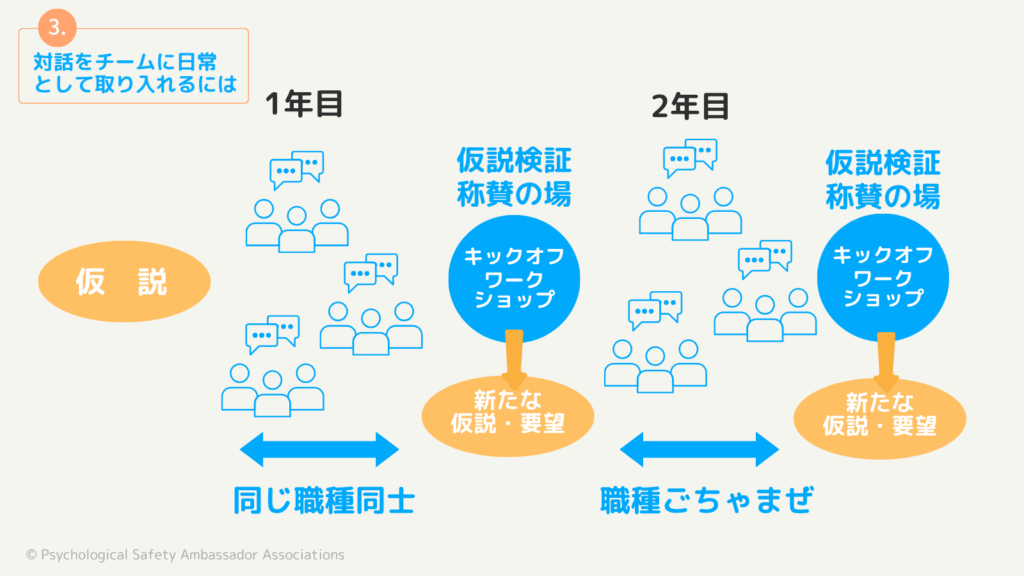

はじめの一歩として、管理職や経営層との対話を重ねながら仮説を立て、対話のテーマを設定します。

1年目は、まず同じ職種ごとにキックオフ・ワークショップを実施。そこで生まれた新たな仮説や要望をもとに、対話の場を設計・実施していきます。

日常的な対話の定着に向けては、チーム単位で継続的に対話を行い、「ハレの日」にはその対話の内容を全体で共有します。

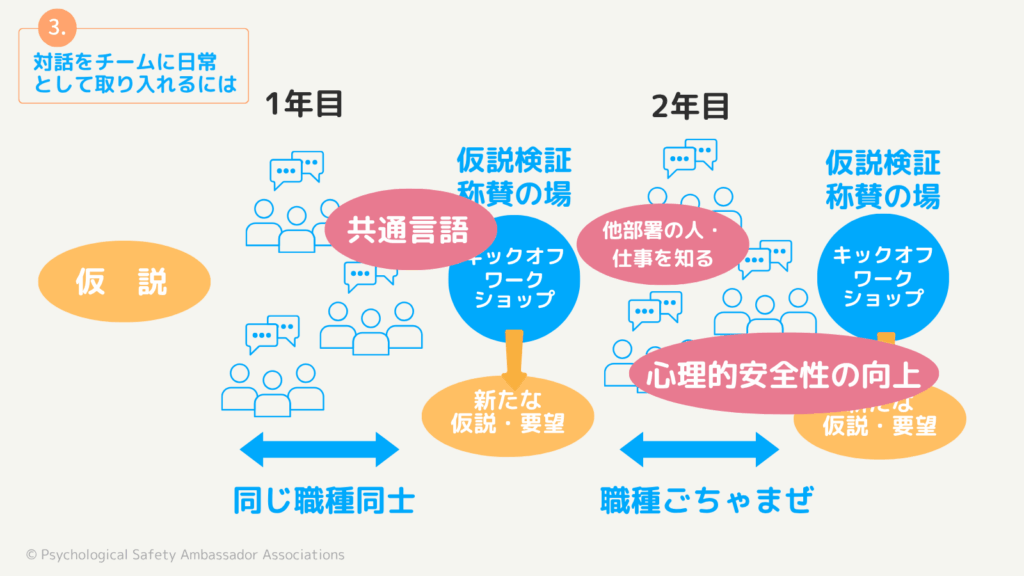

2年目からは、職種を横断した混合チームで同様の流れ(ワークショップ → 対話 → 仮説検証 → 賞賛の場)を繰り返しながら、組織全体に対話の文化を広げていきます。

対話を重ねるうちに、共通の言語が育まれ、他部署の人やその仕事についても理解が深まっていきます。

社内全体の動きや、メンバー一人ひとりの業務内容や価値観を知ることが、心理的安全性の向上につながっていきます。

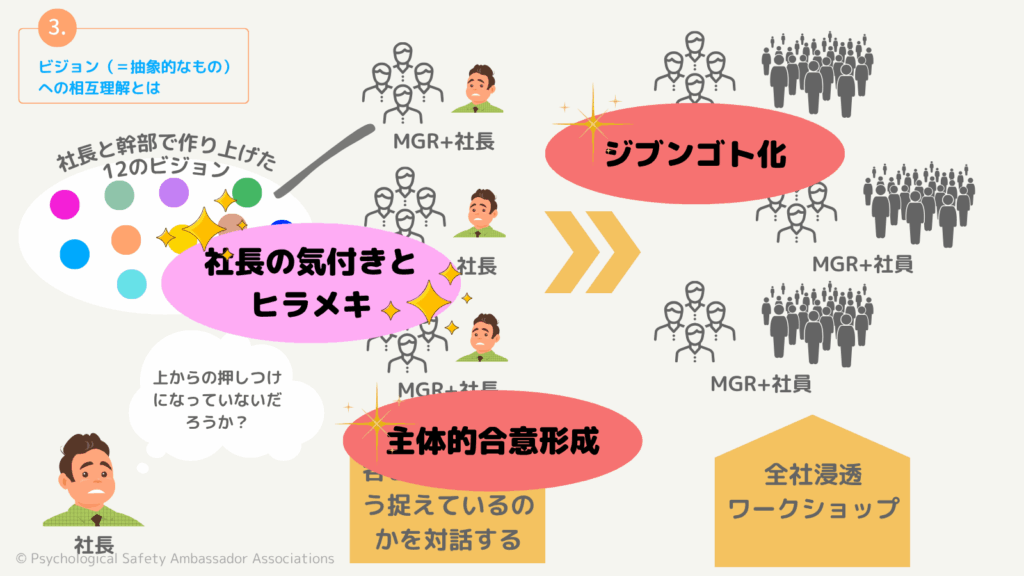

ビジョンの共有

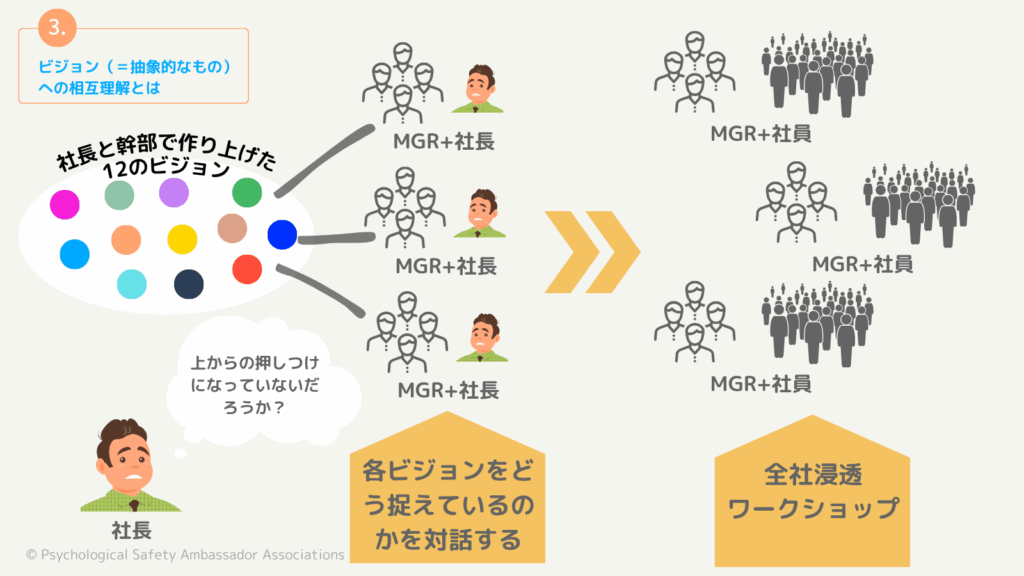

なかざわ りえさんの別の事例として、「ビジョンの共有」を対話を通じて実践した取り組みがあります。

「ビジョン」とひと口に言っても、未来像・展望・理想像・見通しなど、辞書を引くとさまざまな意味があります。経営層が思いを込めて決めたビジョンであっても、それが社員に語られることは少なく、たいていは一文で簡潔に伝えられるだけです。

そのため、社員にとってはビジョンが抽象的に感じられたり、人によって解釈がバラバラになることも少なくありません。

今回の事例では、まず社長と幹部が策定した12のビジョンについて、マネージャー(MGR)と社長が対話を通じて共有・議論しました。

その後、マネージャーと社員、さらに社長も加わるかたちで対話を重ねていきました。

社長は、自身の当時の経験や思いを語り、それをマネージャー(MGR)や社員たちが初めて聞く中で、対話が重ねられていきました。

その対話を通じて、社長自身にも新たな気づきやひらめきが生まれ、マネージャーや社員にも主体的な合意形成が生まれていきました。

結果として、ビジョンが「ジブンゴト」として捉えられるようになり、一人ひとりが自分の言葉で考えるようになっていきました。

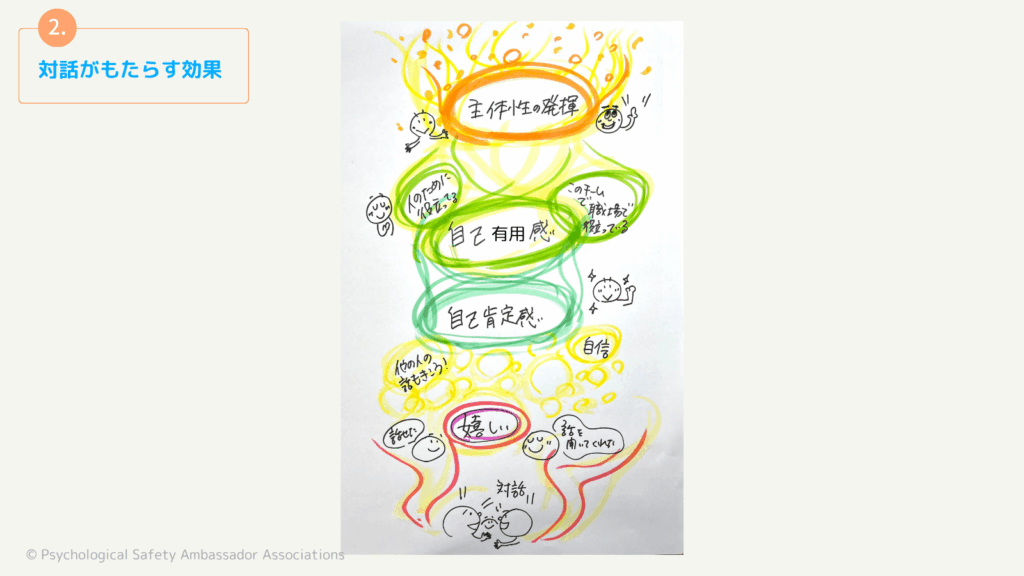

対話のもたらす効果

画:なかざわりえ

仕事や人生で大切にしていること、企業のミッション・ビジョン・バリューといったテーマについて対話を重ねていくと、多くの人が自分とは異なる多様な価値観に出会い、そこからさまざまな気づきを得ることができます。

その“ちがい”に触れることで視野が広がり、新たな考え方や価値観が生まれることもあります。

また、対話を通じてお互いの認識を確かめ合う中で、少しずつ“共通言語”が育まれていきます。

この共通言語が、今後のチームづくりや良好な関係性の土台となっていくのです。

対話を通じて、「自分の話を聴いてもらえて嬉しい」「楽しい」と感じるようになります。

すると、自然と「他の人の話も聴いてみよう」という気持ちが生まれ、対話がちょっとした自信につながっていきます。

このような積み重ねが、自己肯定感や自己有用感を育み、やがて主体性の発揮にもつながっていきます。

定期的に対話の時間を設けることは、簡単なことではありません。

しかし長い目で見ると、お互いを理解し、尊重し、サポートし合える関係性が築かれ、チーム全体の信頼関係が深まっていきます。

対話の場の見える化

さらに、対話を見える化し、対話の場を効果的に支援するための「対話ビジュアライゼーション講座」も開講しました。

今後は、実際に対話の場をつくれる人材を育成するための「対話クリエイター講座」の開講も予定しています。

当協会では、こうした「対話」を中心に据えた対話型心理的安全性研修も実施しています。

研修の詳細については、以下の「研修概要資料」からご覧いただけます。

研修概要資料は[こちら]からご覧ください。